- フレームワーク

- チームビルディング

今さら聞けないPDCAの基本情報とメリット・デメリットとは?

目次

ビジネスマンの基本としてPDCAは欠かせない存在ですが、具体的にどのようなものなのか知らない方もいることでしょう。特に、これから活躍する新社会人の場合、PDCAという言葉を初めて聞いた方もいるかもしれません。

そこで今回は、PDCAの基本情報や取り入れるメリット・デメリットなどを紹介します。PDCAについて改めて知りたい方や、社会人としての基礎知識を覚えておきたい方はぜひ参考にしてみてください。

研修にビジネスゲームを取り入れてチームビルディング。「ビジネスゲーム研修 総合資料」を無料で配布中

⇒無料で資料を受け取る

受講者のコミュニケーションを促すグループワーク「合意形成研修 コンセンサスゲーム」とは?

⇒無料で資料を受け取る

PDCAの基本情報と手順

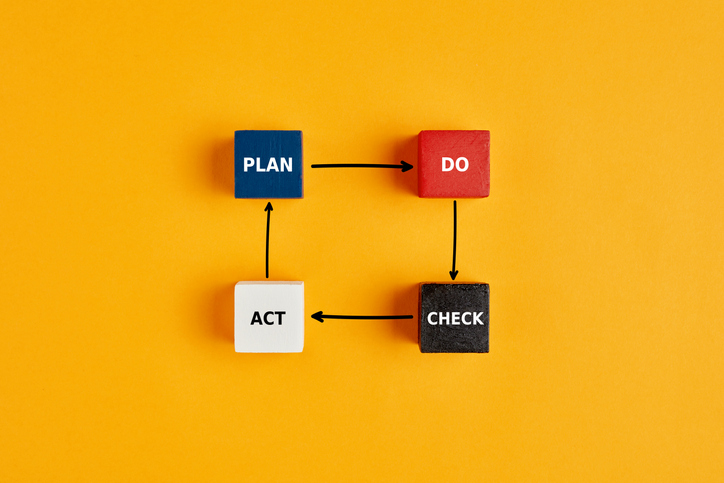

PDCAとは、業務の効率化や品質管理における継続的な改善などを目指したフレームワークです。「Plan」「Do」「Check」「Act」の4つで成り立っており、何度もこのサイクルを回すことで継続的な効果を得られます。

ちなみに、日本でPDCAが認知されるようになったのは、第二次世界大戦後です。当時、統計的品質管理の父と呼ばれるウォルター・A・シューハートの弟子が来日し、一般財団法人の日本科学技術連盟に講義したことがきっかけでした。

Plan

「Plan」は計画という意味で、サイクルごとにやるべきことを決める項目です。計画がしっかりと決まっていなければ、きちんとサイクルを回せません。そのため、具体的に計画を決める必要があります。

計画を決める際には、明確な数値や指標を設けるようにしましょう。あいまいな計画では優先すべき作業やスケジュールが決められません。また、6W2Hなどの他のフレームワークを駆使して計画を立てることで、細かいところまでカバーした内容となります。

Do

「Do」は実行という意味で、上記で作った計画に従って作業します。作業する際は、しっかりと記録を取りながら行いましょう。なぜなら、記録が次の項目で非常に重要な存在となるためです。もちろん、問題があった場合はそのことも記録しておく必要があります。

Check

「Check」は評価という意味で、作業内容の記録を確認して計画通りに進められたかどうか評価します。この際、記録がなければ評価することができないため、上記でも述べたように必ず記録しましょう。評価する際はただ目標達成率だけを確認するだけではなく、問題があった内容や影響の大きかった部分なども確認し、客観的な視点で評価します。

Act

最後の「Act」は改善という意味であり、評価の結果を参考にしてさらなる改善を目指します。もちろん、問題がなければ改善した内容で引き続きPDCAを回すことで、最終的に目標の達成につながる可能性が高くなります。

一方で失敗してしまった場合は、計画を中止して新しいPDCAを作成したり別のフレームワークを用いてみたりして、改善を目指していきましょう。

ちなみに、Aは「Action」と考える方も少なくありません。そのため、Actの考え方は間違っているのでは?と思う方もいるでしょう。しかし、Aを「Action」にしてしまうと「Do」との明確な違いがわかりにくくなっていまいます。PDCAを計画するうえで、わかりやすさは必須。そのため、この記事では「Act」にしています。

PDCAを取り入れるメリット

PDCAを取り入れるメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

取り組むべきことがハッキリする

PDCAを取り入れることで、何に取り組めばいいのか明確化できます。優先すべき作業や目標の達成を目指すためのスケジュールがわかるようになるため、無駄な作業を減らすことが可能。効率よく作業を進めることで、時間をより有効活用できます。

改善点が把握しやすくなる

PDCAには、作業内容を振り返って改善するという意味もあります。そのため、どのようなところを改善すればさらに目標達成に近づけるのか把握できます。改善点を重視したPDCAを再度計画してサイクルを回せば、大きな結果をもたらしてくれるかもしれません。

繰り返すことで成長につながる

PDCAは一回限りのフレームワークではなく、何度も使うことを目的としたフレームワークです。PDCAを繰り返すことでさらに効果的な計画のもとで作業できるようになります。結果的に製品やサービスの改善スピードが早くなることから、生産性も向上し、企業としての成長にもつながります。

PDCAを取り入れるデメリット

PDCAには、上記のようなメリットがある一方で、デメリットもあります。そのため、実際にPDCAを取り入れようと思っている方は、デメリットまで読んだ上で検討してみてください。

情報収集までカバーされていない

PDCAのフレームワークには、情報収集が含まれていないのがデメリットです。近年は、ブログやSNSなどで消費者の声が拾えるほどの情報社会。ちょっとした消費者の意見が大きな改善のきっかけとなるケースもあります。

しかし、PDCAにはそれらの情報を拾う項目が設けられていないため、消費者が製品やサービスに対してどのような想いを持っているのか確認できません。消費者の声を無視してしまうと、企業側と消費者側の需要・供給がズレてしまい、リピーターが減ってしまう恐れがあります。

新しいアイデアが生まれにくい

PDCAは過去の経験や実績を頼りに計画を立てていくため、前例主義になりやすいという欠点があります。

製品やサービスの品質を継続的に管理する上ではPDCAが役立つとはいえ、新規製品やサービス開発のフレームワークとしてはあまり向いていません。

前例主義になりやすいというのは非常に大きな問題であり、「これまでやってきたから」という理由で形ばかりのPDCAが回されているケースもあります。本来、PDCAは目標を達成するためのフレームワークとして用いられてきましたが、形骸化してしまうと本来の効果が出せなくなってしまいます。

OODA LOOPと比べて時代遅れ

日本では、PDCAは欠かせないフレームワークとして認識されていますが、世界規模で見ると現在はもう時代遅れとされています。そのため、PDCAの代わりとしてOODA LOOPというフレームワークを取り入れるケースが増えています。

OODA LOOPはアメリカ空軍の大佐が提唱した軍事向けのものでしたが、現在ではビジネスにも転用されるようになりました。

OODA LOOPは、「Observe(観察)」「Orient(状況判断)」「Decide(意思決定)」「Act(実行)」で成り立つフレームワークです。「Observe」で市場や顧客などの情報収集・観察し、「Orient」で分析、「Decide」で行動する内容を決めて、「Act」で実行に移します。OODA LOOPの場合は臨機応変に対応できる柔軟性を持っており、PDCAよりも現代の情報社会にも通用できるフレームワークとなっています。

PDCAの場合、計画を立てた上で行動するというものでしたが、OODA LOOPは状況を判断した上で一旦行動してみるというものです。PDCAよりも行動することを重視したフレームワークということもあり、PDCAには向いていなかった新商品の開発や新規事業の発足といった場面にも活用できます。

参照:PDCAサイクルとは? OODAとの使い分けや基本と秘訣を解説 | 営業ラボ

PDCA研修を行う主な企業

PDCAは簡単に把握できるものではないからこそ、研修を受けて学ぶ方法がおすすめです。とはいえ、「どのような研修内容にすればいいの?」という疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで最後の項目では、PDCA研修を行う主な企業をいくつかピックアップして紹介します。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAでは、PDCA研修として「体験型合戦研修」を行っています。体験型合戦研修は実践型の研修であり、楽しみながら学ぶことが可能。ただ聞くだけの研修ではないからこそ、受講者のモチベーションの低下を防げます。

「体験型合戦研修」の場合、3種類のプランを用意。2〜3時間の標準プランは、チームビルディング型の合戦アクティビティである「チャンバラ合戦–戦IKUSA-」をプレイしながら実践形式でPDCAを回します。4〜5時間の講義&合戦プランでは、標準プランの前後に講義を取り入れた内容です。

やり方

やり方

- 参加者の肩に命(ボール)を付ける

- スポンジの刀を使って相手の命を切り落とす

- 最終的に生き残った人数をチームで競い合う

最後の「城攻めプラン」は築城フェイズと城攻めフェイズに分かれており、発想力やチームワークなどを鍛えます。

なお、株式会社IKUSAではPDCAの代わりとされるOODA LOOPを学べる研修も行っています。サバイバルゲームと研修を組み合わせた「サバ研」というものであり、「体験型合戦研修」のように実践形式で楽しく学べる研修です。プランによって4時間程度で終わるものから宿泊付きのものまであるため、予定している時間や予算などと照らし合わせながら選んでみましょう。

チャンバラ合戦の資料ダウンロードはこちらサバ研の資料ダウンロードはこちらアチーブメントHRソリューションズ株式会社

アチーブメントHRソリューションズ株式会社のPDCA研修では、具体的なサイクルの回し方を体験しながら学んでいきます。新人社員から中堅社員まで幅広い立場に対応しており、10名以上から開催可能。日本だけではなく、海外でも実施できます。

この研修は、上司に依存しないマインドの育成やPDCAが抱える問題点の克服などを目指した内容となっており、ワークブックとフォローアップでPDCAの習慣化をサポート。研修の満足度は98.7%と非常に高く、2,000社以上に導入されたという実績を持っています。

株式会社ヒップスターゲート

株式会社ヒップスターゲートでは、「PDCA強化!デッドライン研修」という研修を実施。内定者や新人社員向けの研修であり、ゲーム感覚でPDCAとタイムマネジメントが学べます。教える内容は実務レベルのもので、ただPDCAの回し方を伝えるだけではなく、重要性まで理解できる内容となっています。

「PDCA強化!デッドライン研修」の所要時間は7時間で、午前と午後で内容が変わります。ただ、どちらもグループ演習が含められており、研修内で学んだことをアウトプットできます。

参照:デッドライン研修<PDCA強化> | 人材育成を実現する集合研修・オンライン研修ならヒップスターゲート

株式会社インソース

株式会社インソースはさまざまな研修を用意しており、その中にPDCA研修も含まれます。しかし、一口にPDCA研修といっても豊富な種類を展開。若手社員向けのものから管理職向けの研修まであります。そのため、研修対象者の立場に応じたものを選ぶと良いでしょう。

例えば「(若手向け)仕事の進め方研修~PDCAを強化する」の場合、仕事の悩みや会社における自分の役割を把握してもらい、その後でPDCAに関する講義を行います。オンライン研修にも対応している内容であるため、テレワーク中の新人社員への研修としてもおすすめです。

参照:【研修セミナー公開講座】(若手向け)仕事の進め方研修~PDCAを強化する- 株式会社インソース

PDCAは今後のことを考えて取り入れよう

今回は、PDCAの基本情報や取り入れるメリット・デメリットなどを紹介しました。PDCAはビジネスマンとして覚えておくべき基本的なフレームワークですが、現在では時代遅れでもあるのが事実です。しかし、今の時代に合っていないから使えないというわけではありません。状況や取り入れ方次第で、ビジネスを円滑化できます。

今後のことを考えた上でPDCAを取り入れるようにしましょう。

研修やチームビルディングイベントの企画にお悩みの方必見!「ビジネスゲーム研修 総合資料」では、謎解き、推理ゲーム、サバイバルゲームなどを活用したユニークな研修を事例とともにご紹介しています。

⇒無料で資料を受け取る

合意形成のプロセスを楽しく学べる「合意形成研修 コンセンサスゲーム」。オンライン、対面のどちらでも実施が可能です。ゲームの詳細や具体的な事例は下記の資料でご確認ください。

⇒無料で資料を受け取る

目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。