- アイスブレイク

- 研修ノウハウ

- チームビルディング

ワークショップに最適なアイスブレイク21選!自己紹介・アクティビティを紹介

目次

ワークショップは、参加者が能動的に学べる効果的な学習法として昨今多く開催されています。

ワークショップを成功させるためには、参加者同士の活発なコミュニケーションが欠かせません。参加者同士が打ち解けてリラックスした雰囲気でワークショップに参加できるよう、運営側がワークショップ前にアイスブレイクを行うことがおすすめです。アイスブレイクは、参加者同士の緊張をほぐし、ワークショップの雰囲気を和らげるのに役立ちます。

本記事では、ワークショップにおすすめのアイスブレイクのテーマ21選をご紹介します。

退屈な研修はおしまい。ゲーム形式で楽しく学びを促進

⇒ビジネスゲーム研修 総合資料を受け取る

ゲーム・講義・ワークを組み合わせたアクティブラーニングで学びを深める研修

⇒あそぶ社員研修 総合資料を受け取る

⇒「チームビルディング研修」の資料を受け取る

ワークショップとは?

まずはワークショップの概要と特徴を紹介します。

ワークショップとは参加者が能動的に学び、実践する「体験型の講座」です。研修の参加者が能動的に課題解決や合意形成を行ったり、学びを得たりするための「場」を指します。

ワークショップの最大の特徴は、以下の2つです。

特徴1.参加者が能動的に活動する場である

ワークショップは手軽なクラフト系や自己啓発系なども多く見られますが、近年では非常に多くのビジネスシーンで活用されています。

ビジネスシーンのワークショップでは、業務に関係のあるシチュエーションをテーマにシミュレーション形式で学んだり、一企業のトップとして経済のあり方を学んだり、体験や実習を通して能動的に学習できる点が大きな特徴です。

セミナーに似ていますが、セミナーは主に講師の講義を聞くだけの受動的な学習であるので、知識を得るという点では効果的であるものの、実践的な学びに結び付きにくいものです。

ワークショップは、個人が「分かる」だけでなく、得られた知識をメンバー同士で「分かち合う」ことに焦点が置かれているため、社員の成長やチームの活性化に非常に効果的といえるでしょう。

特徴2.ファシリテーターが重要な役割を担う

ワークショップを盛り上げて最大限の効果を上げるためには、ファシリテーターの存在が重要です。ファシリテーターは、グループの状態を見極めてアドバイスやフォローを入れ、議論が横道に逸れないよう調整する役目を担います。

ワークショップをはじめグループワークでは、参加者の議論や意見が進行上に影響を与える要素になります。活発な意見が出ない状況や、テーマから逸脱する議論、協調性の乏しい参加者がいる場合など、スムーズな進行が困難な局面で、ファシリテーターが軌道修正をする必要があります。

ファシリテーターは、役目の性質上、観察眼が鋭く、メンバーからの質問に明確な答えを提供できる知識を備えた人物が好ましいです。

研修の企画にお困りですか? IKUSAの研修なら楽しくチームビルディングができます!

⇒IKUSAの研修資料を見てみたい

⇒「チームビルディング研修」の資料を受け取る

アイスブレイクがワークショップに最適な理由

場の緊張を和らげ、コミュニケーションを円滑にする効果をもつアイスブレイクは、ワークショップの前に取り入れると絶大な効果を示します。ここでは、アイスブレイクがワークショップに必要である2つの理由を解説します。

活発な議論が期待できる

アイスブレイクの導入によって、ワークショップの議論の活発化が期待できます。アイスブレイクで緊張感が和らぐことで、初対面同士でも自分の意見を伝えやすい環境を構築できます。

アイスブレイクはゲーム形式のものが多く、楽しみながら実践できます。たとえば普通に自己紹介するよりも、自己紹介ゲームを導入することで、ちょっとした失敗にクスっとしたり、ゲームに勝利して嬉しくなったりして感情のアップダウンが生まれるため、緊張が緩み、会話が弾むようになります。

チームワークを構築できる

アイスブレイクで良い雰囲気をつくり出し、ワークショップで参加者同士がしっかりと協力して取り組むことができれば、その後の職場においてもチームワークがよくなり、良い影響を及ぼすでしょう。

特に、他部署のメンバーや世代の違うメンバーとの関係性を構築できれば、仕事でのトラブル対応がスムーズになったり、新規プロジェクトなどに繋がったり、生産性の向上も期待できます。

自己紹介系アイスブレイク10選

ここからは、ワークショップに適したアイスブレイクのテーマ10選を紹介します。まず解説するのが、「自己紹介ゲーム」です。

1.積木式自己紹介

「積木式自己紹介」は、自己紹介の内容を他のメンバーに覚えてもらいたい時に適しています。ゲームを進行するために、みんな必死で他人の自己紹介を覚えようとするので、メンバーの名前や特徴が自然と記憶に残ります。

積木式自己紹介では、最後の人に近づくほど紹介する人数が増え、自己紹介の難易度が上がります。積木式自己紹介をアイスブレイクで活用する際は、1チーム5~6人程度で実施しましょう。人数が多すぎると、最後の方の人は自己紹介をすべて覚えきれなくなる可能性があります。

初対面の人の名前を覚えつつ、場の緊張をほぐすのに最適なアイスブレイクです。

–積木自己紹介のやり方–

- 1人目が自己紹介をし、次の人は前の人の名前を含めてから自己紹介をする(例:最初の人の名前を入れ「田中さんの隣の沼田です。」)

- 3番目の人は、2番目の人だけでなく最初の人の自己紹介も含めた形で、自己紹介をする(例:「田中さんの隣の沼田さんの隣の小川です。」

- 1と2の過程を最後の人まで繰り返す

2.妄想自己紹介

「妄想自己紹介」は、その名の通り自己紹介に妄想の内容を含めるアクティビティです。現実的には叶わない羨むべき対象になりきり、自己紹介を行います。

お題は「1億円の宝くじが当たったら、まず何にお金を使うか?」「独裁国家の王様になったら、どんな政策をする?」など、妄想がかき立てられる面白いシチュエーションであれば何でも構いません。一番ユニークな回答をファシリテーターや司会者に決めてもらう仕組みにすれば、ゲーム要素も持たせられます。

妄想を他人の前で打ち明けるのは恥ずかしいと感じる人も多いでしょう。しかし、積極的に自分をさらけ出し、友好的な態度を示すとメンバーと親睦を深めやすくなるはずです。

–妄想自己紹介のやり方–

- 運営側がお題を提示する

- 研修参加者は妄想力を駆使し、お題に沿った回答を紙に書く

- 順番に発表していく

3.「実は〇〇なんです」

「実は〇〇なんです」は、意外な一面を盛り込んで自己紹介をするアクティビティです。例えば若手が「実はジャズにハマっています」と言ったり、年配の男性が「御菓子作りが趣味です」と言ったりと、意外性のあることを知ることでその人の人となりを知ることに繋がります。

自己紹介を聞いた他のメンバーは、質問したり「へぇ~」と驚いたり、踏み込んで聞き出すことがおすすめです。意外な共通点が見つかって、共感が得られることもあります。

–「実は〇〇なんです」のやり方–

- 自己紹介の前に、各自「実は~」と枕詞をつける

- 他のメンバーは質問したり驚いたりなど、できるだけ反応をする

4.Good&New

「Good&New」は、アメリカの教育学者が開発したアイスブレイクが目的のゲームです。組織の信頼関係構築や雰囲気作りの際に高い効果を示します。

ボール等をリレーのバトン替わりにし、一人ずつ順番に話し手になります。話す内容は原則「24時間以内」に起きた良いことやニュースに限定し、一人が30秒から1分程度の長さで、できる限り簡潔に話すことがポイントです。話が終わったらチーム全員で拍手します。

Good&Newを取り入れる大きなメリットは、ポジティブな事柄を考えることにより社内の雰囲気が明るくなることです。特に、休み明けで気分が鬱屈している人も多い月曜日の朝などは、このゲームを取り入れると高い効果を狙えます。

-Good&Newのやり方–

- 手に持てるアイテムを用意する

- アイテムを持っている人から順番に、24時間以内に起きた良いことや新しいことを発表する

5.好きな〇〇

「好きな〇〇」は、ファシリテーターや司会者に「好きな〇〇」というお題を出してもらい、一人ずつ「好きな〇〇」について話すアイスブレイクです。お題は「好きな食べ物」や「好きな場所」などがおすすめ。参加者同士がコミュニケーションを取るきっかけにもなるでしょう。

–好きな〇〇のやり方–

- 4~8人のチームに分かれる

- お互いの顔が見えるように座り、お題に沿って「好きな〇〇」について話す

- 順番に発表していく

6.サイコロ自己紹介

「サイコロ自己紹介」は、サイコロを振って出た目の話題を話す、簡単な自己紹介アイスブレイクです。全員が同じ条件で話せるよう、1回のトーク時間は30秒~1分程度が良いでしょう。

自分で自己紹介の内容を考えるよりお題があるほうが話しやすいため、初心者同士が集まる自己紹介のシーンにぴったりです。

–サイコロ自己紹介のやり方–

- サイコロの6面にそれぞれお題を書く

- 各自サイコロの出た目のお題に沿って話す

7.他己紹介

「他己紹介」は、2人1組のペアを作り、相手のことを紹介するアイスブレイクです。まずペアでお互いの情報を聞き出して、紹介できるようまとめます。その後他の参加者にペアの人の紹介をします。

他己紹介は、相手の情報を上手に聞き出すこと、そしてその情報を他の人に伝わるようまとめることがポイントです。経歴だけではなく、趣味や好きなものなどペアの人の特徴が分かるような内容にすれば、その後のアイスブレイクにも繋がるでしょう。

–他己紹介のやり方–

- ペアを作る

- 紹介する人について情報を聞き出す

- 集めた情報をもとに紹介文を考える

- 紹介文を他の参加者に発表する

8.ヒーローインタビュー

「ヒーローインタビュー」は、相手の成功体験をインタビューするアイスブレイクです。まずは2人1組のペアを作り、ヒーロー役とインタビュアー役を決めます。インタビュアー役はヒーロー役の「今まで活躍したこと」を聞き出し、ヒーローインタビューをしているような形で盛り上げましょう。ヒーロー役とインタビュアー役は途中で交代します。

インタビュアー役は話を聞き出す能力が問われ、ヒーロー役は成功体験を話すことで心が開きやすくなるはずです。なかなかコミュニケーションが取れていない時に導入すれば、和やかな雰囲気になるでしょう。

–ヒーローインタビューのやり方–

- ペアを作る

- ヒーロー役とインタビュー役に分かれる

- ヒーローインタビューのように成功体験をインタビューする

- ヒーロー役とインタビュー役を交代してもう一度行う

9.共通点探し

ペア同士で共通点を探し、関係性を構築するアイスブレイクです。2人1組のペアになり、紙にお互いの共通点を書き出します。制限時間内により多くの共通点を挙げられたペアが勝ちです。

共通点を探すためにはたくさん会話が必要になるので、初対面同士でも盛り上がります。

–共通点探しのやり方–

- ペアを作り、紙を用意する

- ペア同士の共通点を探して紙に書き出す

- もっとも共通点の数が多かったペアが勝ち

10.あだ名決め

「あだ名決め」は、自己紹介する人を一人選出して、周りの人が自己紹介の内容からあだ名を決めるというアイスブレイクです。あだ名を決めるにはある程度情報が必要なので、周りの人たちはポジティブでその人らしいあだ名が決められるよう、さまざまな情報を聞き出しましょう。

あだ名を決めることで親しみやすくなり、今後のコミュニケーション活性化が期待できます。ただし、あだ名を付けられた人が不快にならないように、言葉は選びましょう。

–あだ名決めのやり方–

- 4~5人のチームを作る

- 一人が周りの人に向けて自己紹介をする

- 周りの人は自己紹介の内容からあだ名を決める

- あだ名は紙に書き、見えるところに貼っておく

アイスブレイクになるアクティビティ系ワークショップ12選

ここからは、コミュニケーションを活性化させたい場合におすすめの全員参加型のアクティビティ系ワークショップ12選を紹介します。

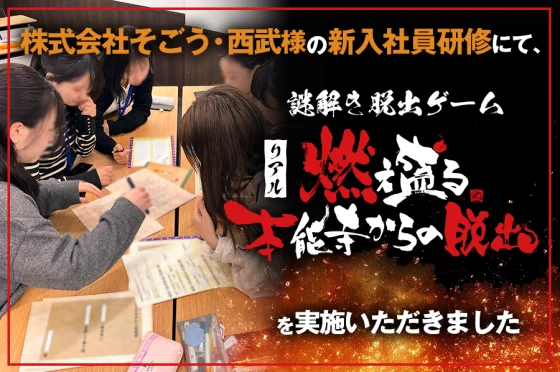

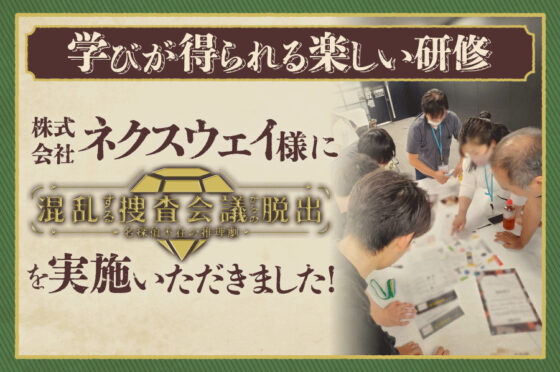

1.リアル探偵チームビルディング

「リアル探偵チームビルディング」は、株式会社IKUSAが提供する、論理的思考や情報分析、リーダーシップが養われるアクティビティです。最大20名が1チームとなり、全員で力を合わせてミッションクリアを目指します。

リアル探偵チームビルディングは、人種の壁を取り除くために開発された「ジグソー法」をもとに開発されたゲームです。参加者同士が協力し合うことで、学びが得られるような仕組みになっています。大勢でコミュニケーションが取れるアクティビティを探している場合は、ぜひ導入していただきたいコンテンツです。オフラインだけでなく、オンラインでも実施できます。

⇒リアル探偵チームビルディングで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるロジカルシンキング研修の資料を受け取る

2.謎パ

「謎パ」は、オンラインでもリアルでも楽しめる全員協力型の謎解きパズルパーティーゲームです。

参加者には、それぞれ違う謎のかけらが配られます。同じ謎のかけらを持っている人を見つけて、パズルのように組み合わせることで、謎を解いていきます。

謎を解くためには、他のメンバーとお互いの情報を共有し、協力する必要があります。そのため、謎パは、参加者同士の交流を深め、一体感と達成感を味わうことができるゲームです。

他のメンバーとお互いの情報を共有しながら謎をといていくため、一体感と達成感が生まれます。

「参加者全員が交流できるイベントにしたい」「オンラインかオフラインでイベントをしたいが、どちらになるか分からない」といった企業様にとてもおすすめのアイスブレイクゲームです。

3.ビジトレ

「ビジトレ」は、ビジネスの常識を楽しく学べるオンラインアクティビティです。入社5年目以内向けに作られており、新入社員や若手社員のワークショップにぴったりでしょう。

オンラインでも独自開発したシステムで、スムーズなイベント進行が可能です。参加者同士が楽しくコミュニケーションを取りながら、ビジネスの常識を身につけられます。

⇒ビジトレで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるビジネスマナー研修の資料を受け取る

4.ある惑星からのSOS

「ある惑星からのSOS」は、SDGsと謎解きを掛け合わせたオンラインアクティビティです。

参加者は、「ある惑星」を救うために環境や社会に関する様々な課題を解決しなければなりません。ストーリーに沿ってチームで謎解きにチャレンジし、ある惑星を救いましょう!

ゲームを通してSDGsに触れられるので、社内でSDGsを浸透させたいと考えている企業様におすすめです。

⇒ある惑星からのSOSで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるSDGs研修の資料を受け取る

5.ウソ・ホントゲーム

「ウソ・ホントゲーム」は、メンバー全員が楽しく参加できるアイスブレイクです。ウソをついている人を当てるだけのシンプルなルールですが、駆け引きも発生する奥深さがあります。

まず全員に紙とペンを渡し、自分にまつわる事柄を4つ記載してもらいます。ただし、そのなかの1つはウソを盛り込まなくてはなりません。

全員が書き終わったら、1人ずつ紙に書いた内容を順番に発表していき、他の参加者がどこかに潜むウソを見破れるかどうかが勝負です。見事ウソを見破れた人が点数を獲得し、最終的に最も点数が高い人が勝者です。

ウソ・ホントゲームを盛り上げるポイントは、事実なのか見極めにくい事柄を含めるようにすることです。事実はできる限りウソっぽく、逆にウソは本当っぽく話しましょう。曖昧な内容を述べるよう意識すれば、推理したり欺いたりする楽しさを得られます。

また、ウソ・ホントゲームはチーム対抗形式で実施する際に適しています。チーム内で作戦を練ったり、他のチームの紹介で怪しい人について相談したりする機会が得られるため、自然と多くの会話が生まれるはずです。自己紹介の内容を何でもOKとしてしまうと、ゲームの難易度が上がりすぎる場合があります。「最近の失敗談」や「ちょっとした自慢話」などテーマを限定すると盛り上がります。

-ウソ・ホントゲームのやり方-

- 全員に紙とペンを配布する

- 自分にまつわる4つの事柄のなかで1つウソを混ぜて記載する

- 一人ずつ紙に書いた内容を発表し、他の参加者はウソを当てる

- ウソを見破れた数が多い人が勝ち

6.NGワード

「NGワード」は、話してはいけないワードを避けながら、会話を進めるゲームです。

まず、参加者ごとに会話のなかで発してはいけないNGワードを設定します。そして参加者は額にNGワードが書かれた紙等を貼った上で、日常会話を行います。他の参加者はNGワードを発するように会話をうまく誘導していき、トラップにひっかかりNGワードを言ってしまったら、脱落です。

NGワードの決め方は、ゲームに参加しないファシリテーターが設定するほか、メンバー同士で記載しあったり、くじ引きで決めたりしてもよいでしょう。

-NGワードのやり方-

- 参加者ごとに会話のなかで発してはいけないNGワードを設定する

- 参加者の額にNGワードが書かれた紙等を貼った上で、日常会話をする

- NGワードを言ってしまったら負け

7.心理テスト

「心理テスト」は今まで気づかなかった自分に気づけたり、本当の自分を知れたりと、多くの人たちが楽しめるアイスブレイクです。書店やインターネットなどで心理テストを用意しておき、アイスブレイクが必要だなと感じた時に取り入れてみましょう。

心理テストのやり方

- 「無人島に1つだけ持っていけるとしたら何をもっていく?」といったテーマを設け、それぞれの答えを発表する

- 答えに沿った心理テストの結果を公表し、お互いを知るためのきっかけにする

8.マシュマロチャレンジ

「マシュマロチャレンジ」は、マシュマロと乾燥パスタを使ってできるだけ高い自立型タワーの構築を目指すゲームです。

4人1組で18分の制限時間内に行います。用意するのは乾燥パスタ20本、マスキングテープ90cm、ひも90cm、マシュマロ・はさみ・測定用のメジャーを1個ずつです。

ルールには「テープで足場を固定してはいけない」「パスタやテープ、ひもは切ったり貼ったりすることができる」「マシュマロをカットして小さくするのはNG」などが挙げられます。計測している間もタワーは自立していなくてはなりません。その場しのぎではなく、安定した構造を目指す必要があります。

チームで話し合い、作戦を立ててチームで協力することが必要で、アクティビティを通して戦略立案の重要性や、イノベーションを起こす楽しさも感じられる学びの多いゲームです。

-マシュマロチャレンジのやり方-

- 4人1組のチームを作る

- 制限時間内に乾燥パスタ、マスキングテープ、ひも、マシュマロ、はさみでタワーを作る

- もっとも高いタワーを作ったチームが勝ち

9.クモの巣アクティビティ

「クモの巣アクティビティ」は、手軽にチームの絆を実感できるアイスブレイクネタです。

このゲームでは、テープ玉を持った人から好きなものに関して発表していきます。発表した人の発言に対して「自分も!」と共感した人は、「Me, too!」と言いながらテープ玉を引き受け、前の人と同様、自分の好きなものについて発表します。

テープ玉を渡す人は、もう片方の手でテープを持ったままにしなくてはいけません。全員の発言が終わるころには、テープの輪が広がり、まるでクモの巣が張りめぐらされたような状況になります。テープを通してチーム内の繋がりが可視化されるので、結束の強化にも繋がるでしょう。

テープを用意するだけで実施できる手軽さが、クモの巣アクティビティのメリットです。単に好きなものについて話し合うよりも、繋がりやすさを感じられる可能性も高いです。

-クモの巣アクティビティのやり方-

- テープ玉を持った人から好きなものを発表する

- 発表した人の発言に対して共感した人は「Me, too!」と言いながらテープ玉を引き受ける

10.Wind & Anchor

「Wind & Anchor」は、モチベーションを上げるものと下げるものをチーム内で共有するアクティビティです。Wind & Anchorの由来は船のかじ取りで、Wind(風)は船を前に進めるもの、つまり仕事のモチベーションを上げる要素、Anchor(いかり)は船の進行を遅らせるもの、つまりモチベーションを下げる要素を意味します。

まず、4~5人程度でグループを作り、各メンバーに「仕事をする上で望ましい環境」について付箋に書き出してもらいます。たとえば「メールでのコミュニケーションが好ましい」「音楽をかけながら仕事したい」など、人によって職場に求めるポイントは異なるはずです。

次は、逆に「仕事をする上で好ましくない環境」について、各自書き出してもらいます。書き出しが終わったら、グループ内で1人1分程度の時間を使い、シェアします。最後は出た意見について、自由に話し合いましょう。

他者の仕事への考え方や物事の捉え方を理解できるのが、Wind & Anchorの特徴です。他の人から見たら些末なことでも当人にとっては大きなストレスになる場合があります。メンバーのモチベーションの源泉を把握し、よい職場環境を作ることに繋がります。

-Wind & Anchorのやり方-

- 4~5人程度でグループを作る

- 各メンバーに「仕事をする上で望ましい環境」について付箋に書き出してもらう

- 次に「仕事をする上で好ましくない環境」について各自書き出してもらう

- 最後は出た意見について、1人1分程度の時間を設けて自由に話し合う

11.キャッチ

「キャッチ」は何も準備することなく、簡単に盛り上がりが期待できるアイスブレイクネタです。

まず全員で円になって、両手を横に出してください。左手は穴ができるように軽く握り、右手は人差し指を立て、隣の人が空けた左手の穴に突っ込みます。

ファシリテーターが「キャ・キャ・キャ・キャ・キャッチ!」と叫んだら、人差し指を輪っかから素早く抜きます。対して左手は相手の人差し指を逃さないように掴みましょう。きちんと指を掴むことができるか、逆に穴から抜け出せるか競うゲームです。

キャッチを盛り上げるためには、ファシリテーターが重要な役割を担います。ファシリテーターがフェイントをしかけ「キャロット!」「キャット!」などと言えば、場が大いに盛り上がります。

また、ゲームの要領を掴んだら左右の手を逆にすると、簡単に難易度をアップさせられるでしょう。ただし、指を強く握りすぎると怪我の危険があるので、ゲームのはじめに指を掴む力を調整するようにアナウンスを入れると良いでしょう。

-キャッチのやり方-

- 全員で円になって、両手を横に出す

- 左手は穴ができるように軽く握り、右手は人差し指を立て、隣の人が空けた左手の穴に入れる

- ファシリテーターが「キャ・キャ・キャ・キャ・・キャッチ!」と叫んだら、人差し指を輪っかから素早く抜く+左手は相手の人差し指を逃さないように掴む

- 左手で指を掴めるか、右手は穴から抜け出せるかを競う

12.ロケットPDCAチャレンジ

IKUSAのPDCA研修の中で行うアクティビティ「ロケットPDCAチャレンジ」は、部品を組み合わせてロケットを作り、できるだけ低いコストで遠くに飛ばすことを目指すゲームです。

まずはミニゲームで「資金」を集めて部品を購入し、それを組み合わせてロケットを作ります。完成したロケットで発射テストを行い、その結果を分析して、より低いコストで、より遠くまで飛ぶロケットを作るにはどのように部品を組み合わせたらよいかチームで考えます。

トライアンドエラーを繰り返す中で、ゲームを楽しみながらPDCAサイクルを学ぶことができます。

⇒ロケットPDCAチャレンジで主体性を高め、講義・ワークで実践的に学べるPDCA研修の資料を受け取る

まとめ

本記事では、ワークショップのおすすめアイスブレイクのテーマ・ネタ22選を紹介しました。

活発なコミュニケーションが不可欠なワークショップにおいては、アイスブレイクによって場の雰囲気をほぐすことが非常に重要です。今回紹介した22選は、どれもルールが簡単で、かつ盛り上がれるネタばかりです。

ぜひ自社に合いそうなネタを取り入れ、有意義なワークショップの開催を目指してみてください。

退屈な研修はおしまい。ゲーム形式で楽しく学びを促進

⇒ビジネスゲーム研修 総合資料を受け取る

ゲーム・講義・ワークを組み合わせたアクティブラーニングで学びを深める研修

⇒あそぶ社員研修 総合資料を受け取る

⇒「チームビルディング研修」の資料を受け取る

目次

ビジネスゲーム研修.comでは、研修のお役立ち情報や、体験型研修の事例をご紹介しています。オンライン研修やチームビルディング研修をお探しの方は、ビジネスゲーム研修.comにお任せください。